Primo Levi (1919-1987), testimone dello sterminio

(Ursula Braunschweig-Lütolf) Nato nel 1919, Primo Levi trascorse tutta la sua vita – tranne qualche involontaria eccezione – fino alla sua morte, avvenuta l’11 aprile 1987, nella casa paterna di Corso Re Umberto a Torino. Malgrado fosse cresciuto in un ambiente ebraico e conoscesse la tradizione ebraica – fu “bar mitzwah” anche lui all’età di 13 anni – come tanti coetanei non dava grande importanza al suo essere ebreo. Non si sentiva diverso dagli altri. Questo cambiò all’improvviso.

Le leggi razziali

Proprio nel momento in cui Levi cominciò lo studio di chimica all’ università furono introdotte le leggi razziali in Italia. Tra l’altro queste leggi proibivano agli ebrei di seguire studi universitari e di insegnare all’università. Sia per disprezzo, sia per imbarazzo o paura tanti professori rifiutarono di accettare Levi all’università. Fece eccezione un’assistente di laboratorio disposto a trascurare le leggi e ad accogliere Levi come collega di laboratorio. Nel mese di luglio 1941 Levi passò gli esami finali “summa cum laude”. Nel documento di diploma fu annotato che egli era di origine ebraica.

In quegli anni era difficile trovare un posto di lavoro, a maggior ragione per un ebreo. L’offerta che gli fu fatta alla fine dell’anno era del tutto inattesa, tanto più benvenuta. Si trattava di un lavoro da chimico in una miniera di nichel. Dato che il contenuto di nichel del materiale estratto era troppo scarso, il direttore della miniera e Levi decisero ben presto di abbandonare il progetto. Levi trovò subito dopo lavoro in una ditta milanese che conduceva ricerche per trovare una medicina orale contro il diabete. Fu a Milano, allora considerata capitale morale dell’Italia fascista, che Levi conobbe l’antifascismo militante e dove fece amicizia con protagonisti dell’antifascismo italiano come Gramsci, Gobetti e Salvemini, protagonisti di una storia dell’Italia diversa da quella insegnata da decenni nelle scuole del regime.

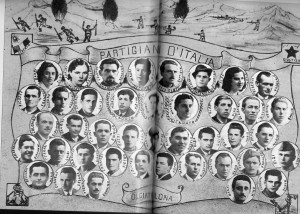

Partigiano in Piemonte

L’8 settembre 1943, quando “il serpente grigio verde delle divisioni naziste“ strisciava nelle strade di Milano e Torino, il risveglio fu brusco. Non si poteva più ignorare che ormai l’Italia era diventata un paese occupato. Sconvolto da questa realtà, insieme ad altri compagni milanesi Levi si recò nelle montagne piemontesi per unirsi ai partigiani. In Sistema periodico Levi scrive che loro erano i partigiani meno armati e probabilmente quelli più ingenui. Qualcuno li tradì e il 13 dicembre furono trovati nel loro nascondiglio e catturati dalla Milizia fascista. Negli interrogatori Levi si dichiarò ‘cittadino italiano, di razza ebraica’ credendo che fosse meno pericoloso dichiararsi ebreo che partigiano. Fu un errore tragico, in cui incorsero Levi e tanti altri ebrei che ancora non intuivano le mostruosità che incombevano.

Prigionia e deportazione

Dopo l’arresto in Piemonte Levi fu trasportato al campo d’ internamento fascista a Carpi/Fossoli, nei pressi di Modena. I dirigenti fascisti del campo assicurarono ai detenuti che sarebbero rimasti lì fino alla fine della guerra. Alla fine di gennaio del 1944 a Fossoli si trovavano 150 ebrei, alcune settimane più tardi più di 600, per lo più intere famiglie catturate dai fascisti o dai nazisti.

”L’arrivo di un piccolo reparto di SS tedesche avrebbe dovuto far dubitare anche gli ottimisti; si riuscì tuttavia a interpretare variamente questa novità, senza trarne la più ovvia delle conseguenze, in modo che, nonostante tutto, l’annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati”. Il 20 febbraio i tedeschi avevano ispezionato il campo ordinando di migliorare diversi aspetti della sua organizzazione.

Verso i campi di sterminio

“Ma il mattino del 21 si seppe che l’indomani gli ebrei sarebbero partiti. Tutti, nessuna eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove, non si sapeva. Prepararsi per quindici giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all’appello, dieci sarebbero stati fucilati”.

Dopo una notte “che fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire”.

Il giorno dopo, 650 “pezzi“ (“Stück”, come dicevano i tedeschi), uomini, donne, vecchi, giovani, bambini furono stipati a colpi di bastone nei dodici vagoni merci. Era Auschwitz la destinazione del viaggio, con le soste snervanti, gli sportelli chiusi, la sete, la fame, il freddo, Auschwitz “un nome privo di significato, allora e per noi; ma doveva pur corrispondere a un luogo di questa terra” .

Una “necessità storica”

Arrivati ad Auschwitz in una scelta rapida e sommaria furono divisi in due gruppi, quelli adatti al lavoro e utili per il Reich e quegli altri, vecchi, malati, donne, bambini che sarebbero morti pochi giorni dopo. “Così morì Emilia, che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei”.

A partire dal 1942 ad Auschwitz e nei Lager dipendenti da esso non ci si limitava più a cucire il numero di matricola dei prigionieri sui loro vestiti, ma venne tatuato sull’avambraccio sinistro. Levi, che fu segnato col numero 174 517, scrive: “L’operazione era poco dolorosa e non durava più di un minuto, ma era traumatica. Il suo significato simbolico era chiaro a tutti: questo è un segno indelebile, di qui non uscirete più; questo è il marchio che si imprime agli schiavi ed al bestiame destinato al macello, e tali voi siete diventati. Non avete più nome: questo è il vostro nuovo nome”.

Primo Levi scrittore

Subito dopo il suo ritorno a Torino, il 19 ottobre 1944, Levi scrisse, nel giro di pochi mesi Se questo è un uomo, “un libro che…lascia dietro una traccia lunga e intricata”, pubblicato una prima volta nel 1947, in 2500 copie, ben accolto dalla critica ma venduto male. I 600 esemplari non venduti, immagazzinati a Firenze, vi annegarono nell’alluvione del 1966. Nel 1957 il libro fu accettato da Einaudi. Da allora in poi ha avuto il suo itinerario. È stato tradotto in diverse lingue, adattato per la radio e per il teatro, in Italia ed all’estero. Nel 1959 l’editore Fischer acquistò i diritti per la traduzione in tedesco.

Tradotto in tedesco

Allora “mi sentii invadere da un’emozione violenta e nuova, quella di aver vinto una battaglia…il libro lo avevo scritto sì in italiano per gli italiani…ma i suoi destinatari veri, quelli contro cui il libro si puntava come un’arma, erano loro, i tedeschi. Ora l’arma era carica”. Il libro è una testimonianza sull’inferno dei Lager, sui ricordi orrendi della deportazione, della lotta quotidiana per la sopravvivenza, una riflessione sul raffinato meccanismo per la distruzione fisica e psichica degli uomini. Lo scopo del libro, come scrive Levi nell’introduzione, non è quello di aggiungere un’altra testimonianza a quelle già esistenti, ma piuttosto di rendere cosciente il lettore e la lettrice che il virus della xenofobia e del razzismo può giacere in ogni individuo, in ogni popolo “come un’infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager”.

I sopravvissuti parlano

Passarono undici anni prima che Einaudi tornasse sui propri passi (il lettore responsabile aveva per tanto tempo rifiutato di accogliere il libro nel programma della casa editrice) e si decidesse a pubblicare, nei “Saggi”, Se questo è un uomo.

“Effettivamente il manoscritto non fu accettato per parecchi anni, e quello che mi ha sempre sorpreso è che chi lo aveva letto era una personalità della letteratura ebraica, vivente…Non so perché sia stato rifiutato: forse fu solo la colpa di un lettore disattento.“.

Il rifiuto di pubblicare la sua testimonianza di “segnato“ gli bruciava molto, a maggior ragione perché il riufiuto veniva da uno della sua gente. Ricordiamo il sogno spesso ripetuto: il sogno di tornare, raccontare e non essere creduto. Il rifiuto opposto al suo manoscritto era per Levi l’avverarsi del suo incubo.

Umano o disumanizzato?

Se questo è un uomo fu tra le prime testimonianze scritte in Italia ed è, a livello europeo, tra quelle più importanti, forse la più alta nella letteratura europea. Levi è riuscito con mirabile sobrietà di scrittura ad esprimere l’orrore del lager, senza condannare e giudicare.

“È vero che mi sono astenuto dal formulare giudizi in Se questo è un uomo. L’ho fatto deliberatamente, perché mi sembrava inopportuno, anzi opportuno, da parte del testimone, che sono io, sostituirsi al giudice; quindi ho sospeso ogni giudizio esplicito, mentre sono presenti chiaramente i giudizi impliciti.“ Essere superstiti e testimoni non è facile.

Testimone o giudice?

Levi scrive a proposito 40 anni più tardi ne I sommersi e i salvati: “…non siamo noi, i superstiti, i testimoni veri. È questa una nozione scomoda, di cui ho preso coscienza a poco a poco, leggendo le memorie altrui, e rileggendo le mie a distanza di anni. Noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che esigua: siamo quelli che, per loro prevaricazione o abilità o fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare, o è tornato muto; ma sono loro i ‘mussulmani’, i sommersi, i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato generale. Loro sono la regola, noi l’eccezione.“

Il privilegio di Levi fu quello di essere stato scelto per il lavoro nel laboratorio chimico. In questo modo non fu costretto a lavorare nel corso del secondo, tanto temuto inverno, quando le sue forze fisiche e psichiche erano pericolosamente ridotte.

“Lavorare è spingere vagoni, portare travi, spaccare pietre, spalare terra, stringere con le mani nude il ribrezzo del ferro gelato. Io invece sto seduto tutto il giorno.“ E soffrire per il freddo: “In laboratorio la temperatura è meravigliosa: il termometro segna 24 gradi. Noi pensiamo che ci possono anche mettere a lavare la vetreria, o a scopare il pavimento, o a trasportare le bombole di idrogeno, qualunque cosa pur di restare qui dentro, e il problema dell’inverno per noi sarà risolto.“

Nel laboratorio, Levi trovava carta e matita e prendeva di nascosto degli appunti che più tardi gli sarebbero serviti. Vi poteva rubare benzina, alcool, sapone ed altro materiale che si lasciava vendere o scambiare per una scodella di brodo o un pezzo di pane.

Verso casa

La tregua, pubblicato nel 1958 insieme a Se questo è un uomo, presso Einaudi, ebbe un grande successo e ricevette il premio Strega.

Il libro è stato scritto in duecento ore, un capitolo al mese, la sera, dopo il lavoro in azienda. Il 3 settembre 1963 il libro vinse il primo premio Campiello nella cui giuria figuravano, fra altri, Tecchi, Comisso e Prisco. Dopo questa ‘rinascita’ Levi si sentì per così dire promosso al mestiere di scrittore.

La tregua è il resoconto della liberazione e del lungo viaggio di ritorno attraverso la Polonia, la Russia, la Romania, l’Ungheria, la Cecoslovacchia, l’Austria e la Germania. Nel lager di Buna-Monowitz erano stati abbandonati in ottocento, tutti malati. Il 27 gennaio 1945, mentre Levi stava portando fuori dalla baracca dell’ Infektionsabteilung il cadavere di un compagno, chimico anche lui, la prima pattuglia russa, quattro giovani soldati a cavallo, giunse al campo.

“Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno, che sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altri, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa. Così per noi anche l’ora della libertà suonò grave e chiusa e ci riempì gli animi, ad un tempo, di gioia e di un doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva…“.

Alla fine del libro Levi, ormai tornato a casa, a tavola con la famiglia, scrive del brutto sogno che lo tormentava spesso: che non era vero ciò che lo circondava, che era di nuovo nel lager, che solo la realtà del lager era vera, e sentì di nuovo il comando per alzarsi, „wstawac“.

Il sistema periodico

È la quarta grande opera nella cronologia delle pubblicazioni. Si apre con una frase in yiddisch: “Ibergekumene zoress is gut zu derzajln (si possono raccontare facilmente soffferenze sopravvissute). Ognuno dei ventun capitoli porta come titolo il nome di un elemento chimico. Il chimico Levi vi associa le caratteristiche degli elementi alle caratteristiche e peculiarità delle persone e dei fatti raccontati. Si tratta di una specie di autobiografia raccontata attraverso descrizioni esemplari. Così Levi permette a chi legge di di avvicinarsi agli incontri importanti e alle situazioni decisive della sua vita, di dare uno sguardo al contesto storico e sociale che lo ha circondato e formato: la piccola comunità israelitica del Piemonte e i suoi protagonisti – il popol d’Israel – l’introduzione delle leggi razziali in Italia e le conseguenze per il giovane studente di origine ebraica, le varie esperienze come chimico.

Nel capitolo „Ferro“ incontriamo l’amico Sandro, studente di chimica anche lui, un ragazzo silenzioso cui piacevano le più estenuanti gite in montagna d’inverno e d’estate, spesso accompagnato da Primo, che ne porta uno squisito ricordo. Anzi, gli è riconoscente di averlo forzato ad eseguire tali esercizi fisici proprio al limite del sopportabile, come se avesse presentito ciò che sarebbe avvenuto qualche tempo dopo, un futuro duro come il ferro.

Dopo il ritorno da Auschwitz, Levi aveva presto ripreso il lavoro che gli piaceva tanto. Tutto il tempo libero, però, lo utilizzava per scrivere, per testimoniare, perché si sentiva obbligato a farlo e ci esorta tutti a farlo, già da quando scrisse la poesia Shemà, nel 1946, indirizzata a “Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando la sera il cibo caldo e visi amici. Meditate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace…Meditate che questo è stato: Vi comando queste parole…Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa…I vostri nati si torcano il viso da voi.“

Paure, incubi e giudizi

Quarant’anni dopo la pubblicazione di Se questo è un uomo, nell’introduzione a I sommersi e i salvati leggiamo ancora del vecchio incubo di Levi e di altri testimoni – incubo che ricorreva spesso nelle notti di prigionia – di non essere creduti e nemmeno ascoltati.

Citando un brano da Gli assassini sono fra noi, di Simon Wiesenthal, Levi ricorda ciò che i militi SS dicevano ai prigionieri: “In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l’abbiamo vinta noi; nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. Forse ci saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze, perché noi distruggeremo le prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti: dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata, e crederà a noi, che negheremo tutto, e non a voi. La storia del Lager siamo noi a dettarla.”

Qual’è il senso della vita?

In una lettera al suo traduttore tedesco, nel 1960, Primo Levi aveva scritto che non credeva che la vita dell’uomo avesse uno scopo definito ma che, pensando alla propria vita, ne riconosceva uno preciso e cosciente, quello di portare testimonianza e di far udire la sua voce al popolo tedesco, di “rispondere” al kapò che si era pulito la mano sulla sua spalla. Con la sua ultima opera, che non è tanto documento di storia quanto meditazione e lucido discorso sul destino umano, Levi intende contribuire a chiarire alcuni fenomeni del lager. Ma non solo questo. Il libro “vorrebbe rispondere alla domanda più urgente, alla domanda che angoscia tutti coloro che hanno avuto occasione di leggere i nostri racconti: quanto del mondo concentrazionario è morto e non ritornerà più, come la schiavitù ed il codice dei duelli? quanto è tornato o sta tornando? che cosa può fare ognuno di noi, perché in questo mondo gravido di minacce, almeno questa minaccia venga vanificata?”

Il labirinto del lager

I sommersi e i salvati è un libro che insegue più obiettivi. Analizza fino in fondo la “zona grigia” della collaborazione, quella terra di nessuno che separa i prigionieri dagli aguzzini, ma che nello stesso tempo li unisce. È un tema tra i più difficili che Levi, nel suo ruolo di testimone per eccellenza, è legittimato ad affrontare. La sua volontà di capire porta alla luce i lati scuri, la complessità, il labirinto del lager.

Una parte importante del libro è dedicata al bilancio dell’impatto della realtà del lager sulla coscienza contemporanea. Secondo Levi, a quarant’anni dalla guerra, il ricordo era sbiadito. La coscienza si era affievolita tanto che lo sterminio rischiava di apparire solo la variante più spinta di una distruttività generale, cioè che tra lager e altre forme di oppressione la differenza era solo questione di qualità.

Questo libro, come molti altri, è anche una risposta al revisionismo che, sulla scia di storici come Nolte e Hillgruber, ebbe un’appendice italiana a partire dall’estate 1986. Lo “Historikerstreit” all’ italiana fu condotto da storici che non negavano l’esistenza di Auschwitz, ma che postulavano una ridefinizione degli avvenimenti che consentiva di affermare la non-eccezionalità, la non-unicità di fatti come lo sterminio degli ebrei o l’esistenza stessa di Auschwitz. In questa sua ultima opera, Levi accentua le caratteristiche abnormi e specifiche dei lager nazisti, non occasionali ma diligentemente premeditate, singolari e uniche.

“I lager nazisti sono stati l’apice, il coronamento del fascismo in Europa, la sua manifestazione più mostruosa.”

Lager nazisti e gulag staliniani

Affrontando il paragone con i lager russi, Levi scrive: “i lager tedeschi costituiscono qualcosa di unico nella pur sanguinosa storia dell’umanità: all’antico scopo di eliminare o di terrificare gli avversari politici, affiancavano uno scopo moderno e mostruoso, quello di cancellare dal mondo interi popoli e culture”.

Questo motivo ritorna nell’intervista a Camon , pubblicata postuma, e nell’ultimo articolo di Levi sul quotidiano la “Stampa” nel gennaio 1987 dove fra l’altro scrisse: “Che il Gulag fu prima di Auschwitz è vero; ma non si può dimenticare che gli scopi dei due inferni non erano gli stessi. Il primo era un massacro fra uguali; non si basava su un primato razziale, non divideva l’umanità in superuomini e sottouomini: il secondo si fondava su un’ideologia impregnata di razzismo. Se avesse prevalso, ci troveremmo oggi in un mondo spaccato in due, ‘noi’ i signori da una parte, tutti gli altri al loro servizio o sterminati perché razzialmente inferiori.“ Particolari esemplari di questo disprezzo sono il tatuaggio e l’uso nelle camere a gas del veleno originariamente prodotto per disinfettare le stive invase dai topi.

“L’empio sfruttamento dei cadaveri, e delle loro ceneri, resta appannaggio unico della Germania hitleriana, e a tutt’oggi, a dispetto di chi vuole sfumarne i contorni, ne costituisce l’emblema.”

Parlando ancora dei gulag e senza minimamente negarne la crudeltà, Levi continua, nell’articolo: “Neppure dalle pagine di Solzenicyn, frementi di ben giustificato furore, trapela niente di simile a Treblinka ed a Chelmno, che non fornivano lavoro, che non erano campi di concentramento, ma ‘buchi neri’ destinati a uomini, donne e bambini colpevoli solo di essere ebrei, in cui si scendeva dai treni solo per entrare nelle camere a gas e da cui nessuno è uscito vivo.” Le crudeltà dei lager nazisti non erano una imitazione ‘asiatica’ come taluni storici sostenevano, erano europee. “il gas veniva prodotto da illustri fabbriche tedesche; e a fabbriche tedesche andavano i capelli delle donne massacrate; e alle banche tedesche l’oro dei denti estratti dai cadaveri. Tutto questo è specificamente tedesco, e nessun tedesco lo dovrebbe dimenticare; né dovrebbe dimenticare che nella Germania nazista, e solo in quella, sono stati condotti ad una morte atroce anche i bambini e i moribondi, in nome di un radicalismo astratto e feroce che non ha uguali nei tempi moderni. Se la Germania d’oggi tiene il posto che le spetta fra le nazioni europee, non può e non deve sbiancare il suo passato.”

La legge intellettuale e morale di Primo Levi era sempre quella di capire dall’interno. Ne I sommersi e i salvati, Levi è riuscito a dare a ciascuno il suo, alle vittime e ai carnefici, in un discorso netto, senza asprezza, ricco di argomenti e di sfumature lessicali. Dobbiamo considerare questo libro il testamento spirituale di Levi, scritto perché e quando stava imperversando il revisionismo tedesco.

Una colpa tedesca?

Lo sforzo di capire, Levi lo fece anche nei riguardi del popolo tedesco che a partire da un certo momento aveva seguito ciecamente Hitler. Non scriveva né accettava giudizi generali sui tedeschi perché “giudizi generali sulle qualità intrinsiche, innate di un popolo mi sanno di razzismo.”

Non gli era possibile addossare alla collettività tedesca la volontà di sterminare gli ebrei, ma, dato il fatto che in Germania tutti sapevano che esistevano i lager, “si può e si deve estendere al popolo tedesco l’accusa di viltà: i tedeschi avrebbero potuto sapere molto di più sullo sterminio se lo avessero voluto, se i pochi che sapevano avessero avuto il coraggio di parlare; ma questo non è avvenuto.”

Tali giudizi diretti Levi non li pronunciava spesso, un sapore di amarezza si sente comunque qua e là, così anche nella poesia intitolata Per Adolf Eichmann:

“…O figlio della morte, non ti auguriamo la morte.

Possa tu vivere a lungo quanto nessuno mai visse:

Possa tu vivere insonne cinque milioni di notti,

E visitarti ogni notte la doglia di ognuno che vide

Rinserrarsi la porta che tolse la via di ritorno,

Intorno a se farsi buio, l’aria gremirsi di morte”.